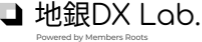

はじめまして。株式会社メンバーズ サーキュラーDXカンパニーの萩谷です。多くの企業が「脱炭素」という避けられない経営課題に直面する中、私たちはその最前線で日々向き合っています。その中で強く感じるのは、この変革を成功させるカギは、地域経済を支える中小企業と、それを支える「地域金融機関」との連携にあるということです。

今回は、現場での経験を踏まえ、中小企業と地域金融機関がどう手を取り合い、将来の脱炭素社会をどう創るのかを、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

避けては通れない経営課題、「脱炭素」

「脱炭素」「カーボンニュートラル」—。もはや、これらの言葉を聞かない日はありません

。世界が気候変動という共通の課題に立ち向かう中、日本政府も「2050年カーボンニュー

トラル」という非常に高い目標を掲げ動き出しています。

「脱炭素なんて、中小企業には関係のない話だ」。ほんの数年前まで、そう考える経営者が

大半だったかもしれません。しかし、今やサプライチェーン全体での脱炭素が厳しく求められており、その余波、地域経済を支える中小企業の皆さんにも、確実に押し寄せています。関係ないと目を背けていれば、どうなるか。ある日突然、長年の取引先から「CO2排出量のデータ提出をお願いします」と問われ、回答できずにサプライヤーの選定から外される。そんなシナリオが、現実のものとなりつつあります。

しかし、多くの中小企業の皆さんにとって、脱炭素への道のりは決して平坦ではありません。「何から手を付ければいいのか」、「専門家もいないし、設備投資の余裕もない」。そんな声が聞こえてくるようです。この課題を解く鍵が、地域経済の血流ともいえる「地域金融機関」にあると、私たちは考えています。

脱炭素は「コスト」ではなく、未来への「投資」である

脱炭素への取り組みと聞くと、どうしても規制対応やコスト増といった「守り」のイメージが先行しがちです。しかし、それは一面的な見方に過ぎません。むしろ、未来の成長を確固たるものにする「攻め」の経営戦略として捉えるべきです。

<まず、足元を固める「守り」の視点>

なにより、事業を継続していくためのリスクを断固として取り除く必要があります。前述の通り、大企業からのCO2削減要請は今後ますます厳しくなるでしょう。これに応えられなければ、取引の輪から弾き出されかねません。また、化石燃料の高騰や来るべき炭素税の本格化は、エネルギーコストを直撃します。省エネは、最も直接的で効果的なコスト削減策なのです。未来の規制強化に先手を打つことで、どんな嵐にも揺るがない強靭な経営体質を築くことができます。

<そして、未来を拓く「攻め」の視点>

しかし、脱炭素は守り一辺倒ではありません。未来への扉を開く、絶好のチャンスです。

環境に配慮した製品やサービスは、新しい市場を創る武器となります。自社の技術を「脱炭素」という新しい視点でかつ、制約ある条件で見つめ直したとき、思いもよらない事業の種が見つかるかもしれません。脱炭素を目指す社会にとって、真剣に取り組む企業はその経営姿勢が評価される時代となりました。地域や顧客からの信頼は、何物にも代えがたい企業価値となります。

そして、その姿勢は金融機関からの評価にも直結し、有利な資金調達への道を拓くでしょう。 さらに、今の若い世代は、「この会社で働くことに誇りを持てるか」を真剣に考えています。環境経営への真摯な姿勢は、意欲ある優秀な人材を惹きつけ、社員のエンゲージメントを高める力を持つことになるのです。

なぜ「金融機関」なのか?地域経済の未来を担う宿命

中小企業が脱炭素経営を目指すには、協働する伴走者が必要です。地域に根差し、企業の経営状況を深く知る地域金融機関こそ、その役割を担うべき存在です。

1. 地域経済のサステナビリティ確保という使命

地域金融機関の経営基盤は、地域経済の活力そのものです。取引先の中小企業が時代の変化に適応できず競争力を失えば、それは金融機関自身の収益基盤が消滅することを意味します。取引先の脱炭素化を支援し、その競争力強化を後押しすることは、地域経済のサステナビリティを確保し、自らの経営を強固にするための投資となります。

2. 新たな事業領域の開拓と、より強固な信頼関係の構築

中小企業の脱炭素支援は、金融機関にとって未開拓のビジネス分野でもあります。省エネ設備導入融資、CO2排出量削減の達成度に応じた「サステナビリティ・リンク・ローン」、補助金申請コンサルティングなど、金融サービスの領域は無限に拡がります。 さらに重要なのは、単なる資金提供者から、企業の課題解決に深くコミットする「真のパートナー」へと関係性を深められる点にあります。脱炭素という経営の根幹に関わるテーマのコミュニケーションは、これまで以上に取引先とのエンゲージメントを深め、信頼関係を築く絶好の機会となります。

3. 地域全体の変革を主導する「ハブ機能」

地域金融機関は、その広範なネットワークを活用し、地域全体の脱炭素化を牽引する「ハブ」としての役割を担うことができます。省エネ診断の専門家、再エネ設備の施工業者、コンサルタントなどを企業への紹介など、こうしたことが金融機関に課せられた役割です。

金融機関が実行すべき、具体的な支援策

では、地域金融機関は具体的にどのような支援を行うべきか。その役割は多岐にわたります。

まずは、経営者のマインドセットの後押しをすることセミナーや勉強会などを通じて、「脱炭素は他人事ではない」という危機感と、そこに存在する大きなチャンスを共有することから始まります。国や自治体の手厚い補助金・助成金といった情報提供も力強い後押しになるでしょう。

次に、現状を正しく知るお手伝いをすること。専門家と連携し、自社がどれだけのCO2を出しているのかを可視化する。その客観的なデータに基づいて、CO2削減目標と、具体的な行動計画やロードマップ作りをサポートします。

そして、その計画を実行に移すこと。省エネ設備や再エネ導入のための資金を積極的に提供する。企業の課題に応じて、最適な解決策を持つ専門家や企業へと橋渡しをする、といったことが考えられます。

脱炭素社会を共創するパートナーへ

もちろん、金融機関がこれらの役割を担うには、職員一人ひとりが脱炭素に関する専門知識を身につけ、企業の多様なニーズに応えられる体制を整えるという、内部の変革が急務です。外部の専門家との連携もこれまで以上に重要になるでしょう。そして何より、短期的な収益で成果を測るのではなく、長期的な視点で地域社会や取引先と共に豊かになっていく、という視点が求められます。

気候変動という地球規模の課題は、私たち一人ひとりの行動変容を迫っています。特に、日本の経済を足元から支える中小企業の舵取りは、この国の未来そのものを左右するといっても過言ではありません。

この大きな変革の時代に、地域金融機関は、企業の経営に寄り添う「伴走者」から、地域の未来そのものを描く「創造者」へと進化することが求められています。 脱炭素への挑戦は、企業の成長と豊かな地域社会を次世代へつなぐための投資となります。地域金融機関と中小企業が真の協働パートナーとなる時、脱炭素社会は必ず実現できると、私たちは信じています。

株式会社メンバーズでは、脱炭素やサーキュラーエコノミーをテーマとして意識改革から、温室効果ガス削減のためのロードマップの作成や実行支援、サステナブル社会の実現に向け様々な取り組みを進めています。

ご興味がある方はぜひお問合せ下さい。